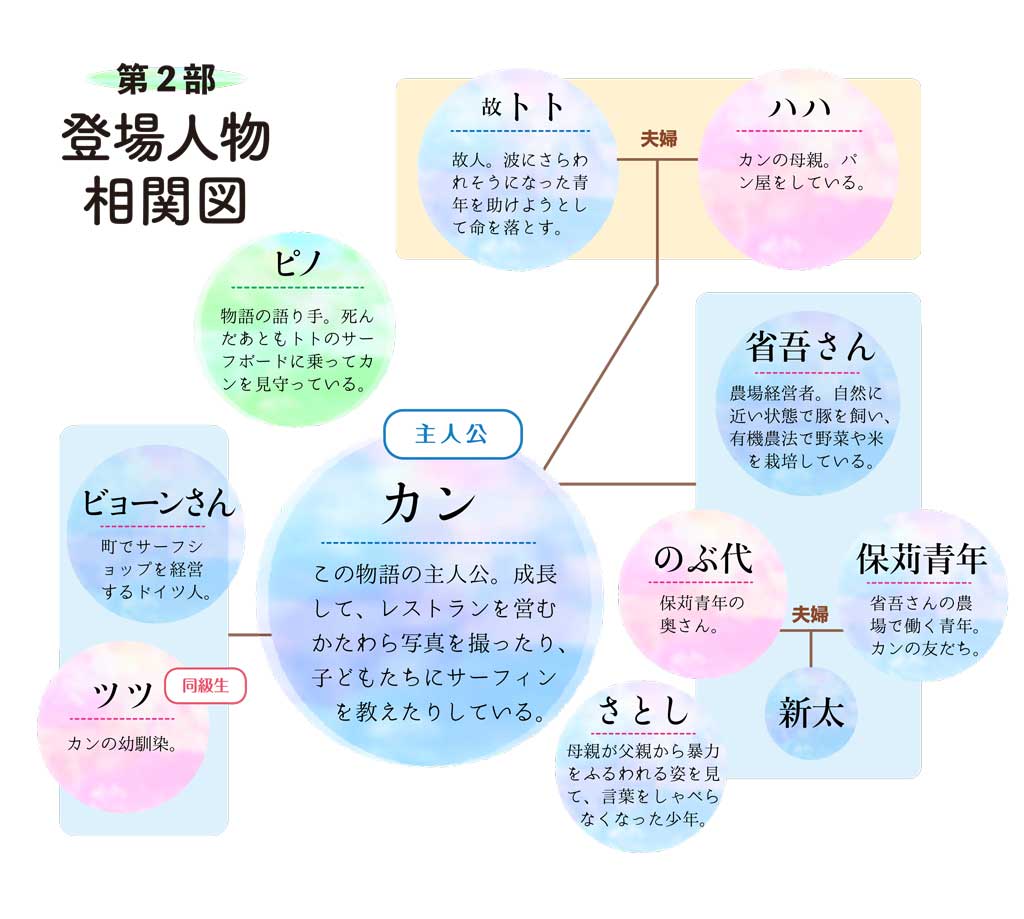

第3話

保苅青年とのぶ代さん

2022年02月09日号

最初はハハのパン屋を手伝いながら、客に簡単なサンドイッチやコーヒーを出していた。これが街を訪れるサーファーたちのあいだで評判になり、昼時には大勢の若者が店を訪れるようになった。店内のテーブルには数人しか坐れないので、多くはテイクアウトで買い求めていった。

二人は相談して、パン屋の横に小さなレストランを作ることにした。昼はバゲットのサンドイッチのほかに、フランス風のオープンサンドや、パンの上にチーズをのせて焼いたイギリスの郷土料理などをメニューに加えた。夜は彼が外国を旅するあいだにおぼえた何種類かの料理をメインに、スープやサラダなどを出す。ビールやトトが好きだったワインも飲むことができる。

店で使う食材の多くは省吾さんの農場で生産されたものである。豚は精肉のほかに、のぶ代さんが燻製にしたハムやソーセージ、ベーコンなどがいろんな用途に使われる。もちろん保苅青年が有機栽培で育てた野菜も欠かせない。卵はハハの知り合いの養鶏業者から仕入れている。

店が休みの日に、カンは保苅青年とのぶ代さんを招待することがある。二人は新太を省吾さんに預けてやって来る。ハハも加わって四人の食事会になることが多い。わたしはツツの一家がやって来た夏の夜を思い出す。トトはワインを飲みながらフウちゃんといろんな話をしていた。ツツはいまごろどうしているだろう?

のぶ代さんとハハは、わたしの名前の由来でもあるワインを飲んでいる。保苅青年とカンはお酒を飲まないのでコーヒーか紅茶だ。酔いがまわると、のぶ代さんはカンが外国を旅していたときの話を聞きたがった。しかしカンのほうは、多少の受け答えはするものの詳しいところは省略してしまう。そこでハハがカンから聞いた話を、のぶ代さんに話して聞かせることになる。

東ヨーロッパを旅していたとき、中世の面影を残す古い街で彼は一人の老人と知り合った。外国を旅するあいだに、その国の言葉で挨拶くらいはできるようになっていた。ところが老人は口がきけなかった。かわりにとても上手なパントマイムを披露した。

カンは老人を一種の天才だと思った。地球上の誰とでもパントマイムで話すことができる。それは何百種類もの外国語を喋れるのと同じだ。目の見えない人、寝たきりの人……みんな自分で発明した方法で生きている。小さな虫や草花と同じように。

「たしかにね」。のぶ代さんは感心したようにうなずいた。

カンはカップに残った紅茶に視線を落として、何かを思い出しているみたいだった。あの子もまた、ツツのことを考えていたのかもしれない。