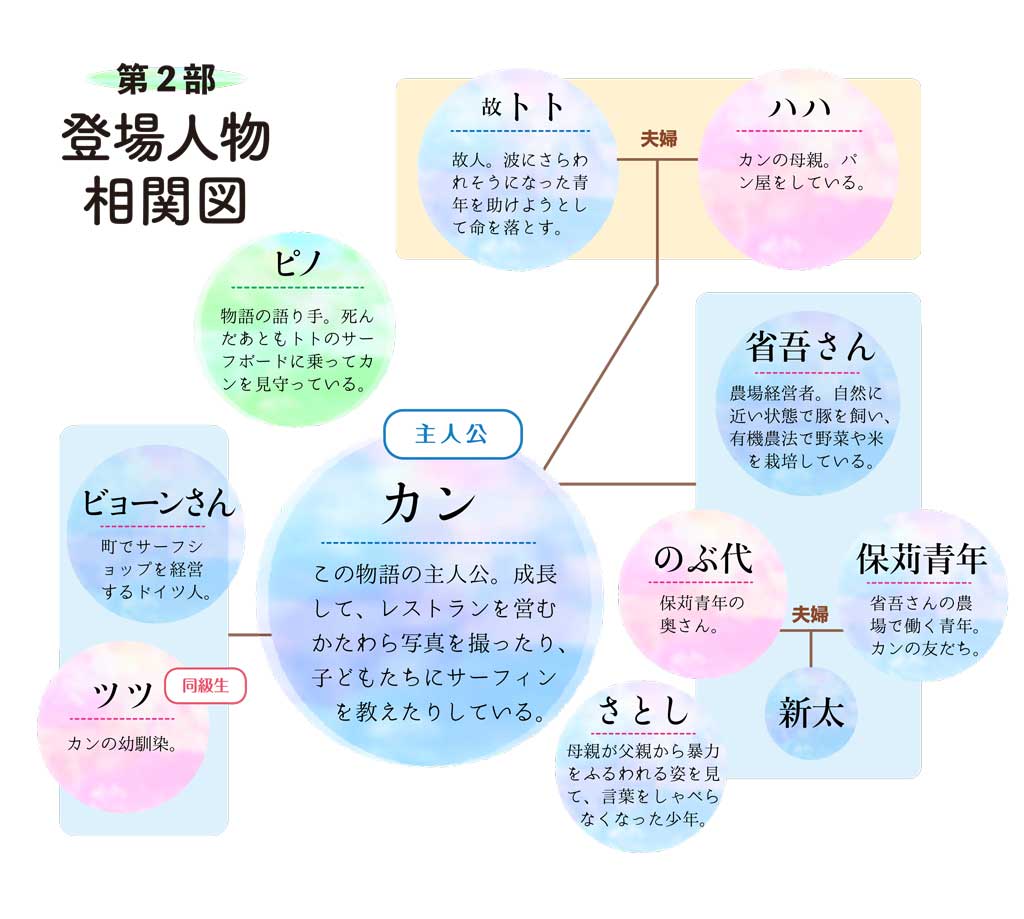

第33話

壮大な音楽を奏でる世界へ

2022年12月14日号

夏休みの終わりにさとしがやって来た。いまは山に囲まれた小さな町で、母親と二人で暮らしているらしい。父親は遠く離れた都会にいる。両親のあいだでは正式な離婚の手続きが進められている。子どもがそれをどう受け止めているのかわからない。

手の空いた午後、カンはさとしを海に連れていった。潮の引いた岩礁の生き物たちを一緒に見てまわった。小さな魚、エビ、貝、イソギンチャク、アメフラシ……みんな子どものころからの、カンの大切な仲間だ。

カンは過ぎ去った時間を呼び戻すように、海の彼方に目を凝らしている。

さとしがたずねた。

何か見えるの?

いろんなものが見えるよ。イルカの群れ、遠い海で潮を吹くクジラ……。

子どもは疑い深げにカンを見た。

さとしには何が見える?

彼は答えるかわりに、目を伏せるようにしてカエルの話をはじめた。なぜそんなことをするのかわからなかった。楽しかったわけではない。いけないことをしているのはわかっていた。でも、どうしてもやめられなかった。ごめん、ごめんと謝りながら石を投げ、カエルを殺しつづけた。話をしながら、さとしは自分がとらわれている世界から、懸命に出ていこうとしているように見えた。

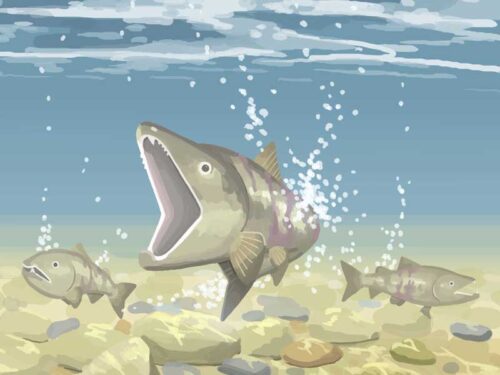

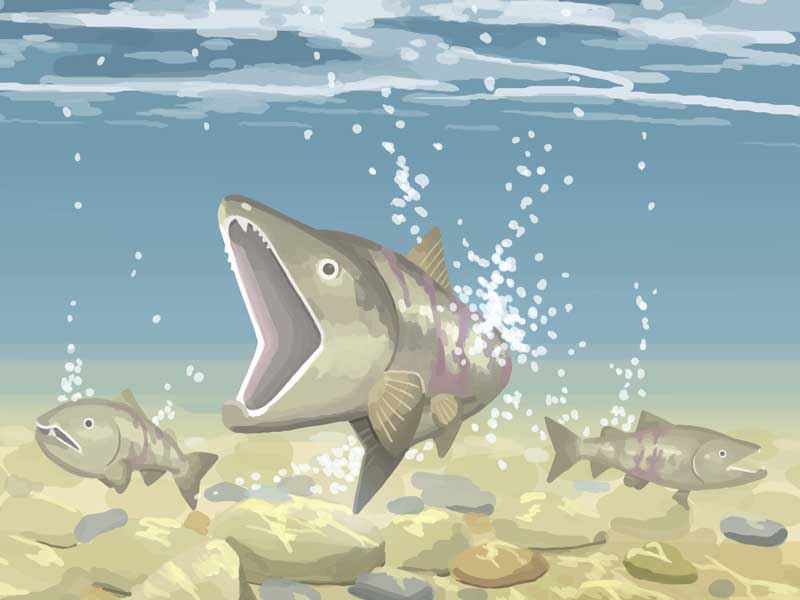

カンは何も言わず、ただ眩しく輝く海の彼方を見ていた。やがてこんな話をはじめた。アラスカの川には、サケが産卵のためにたくさん遡上してくる。それを捕まえるクマは、栄養が豊富な皮や卵しか食べずに、ほとんどは捨ててしまう。捨てられたサケを、カモメやワシやカワウソやアライグマが食べる。そうやって海からの豊富な栄養源は森に還っていく。

さとしはカンの一言も聞き漏らすまいとするかのように、注意深く話を聞いている。

サケが帰ってくるのは自分が生まれた川だ。太平洋で育ったサケも、産卵のために故郷の川に帰ってくる。それをクマなどが食べる。不思議なことだと思わないか?

サケが最後に帰ってくるところは、自分の親や祖先が、クマや別の動物たちの餌になって、豊かな森を育てたところなんだ。

カンはまなざしを海の彼方へ向けたまま、何かに強く心をひかれたような声でつづけた。

サケもクマも他の動物たちも、森の虫や微生物たちも、みんなで壮大な音楽を奏でているみたいじゃないか。そんな世界に、いつか行ってみたいと思わないか?

さとしは答えなかった。きっと彼の心はすでにアラスカに旅立っていたのだろう。そうして哀れなカエルたちを殺すちっぽけな自分を省みていたに違いない。