第2話

たまらなく好きな情景

2022年01月26日号

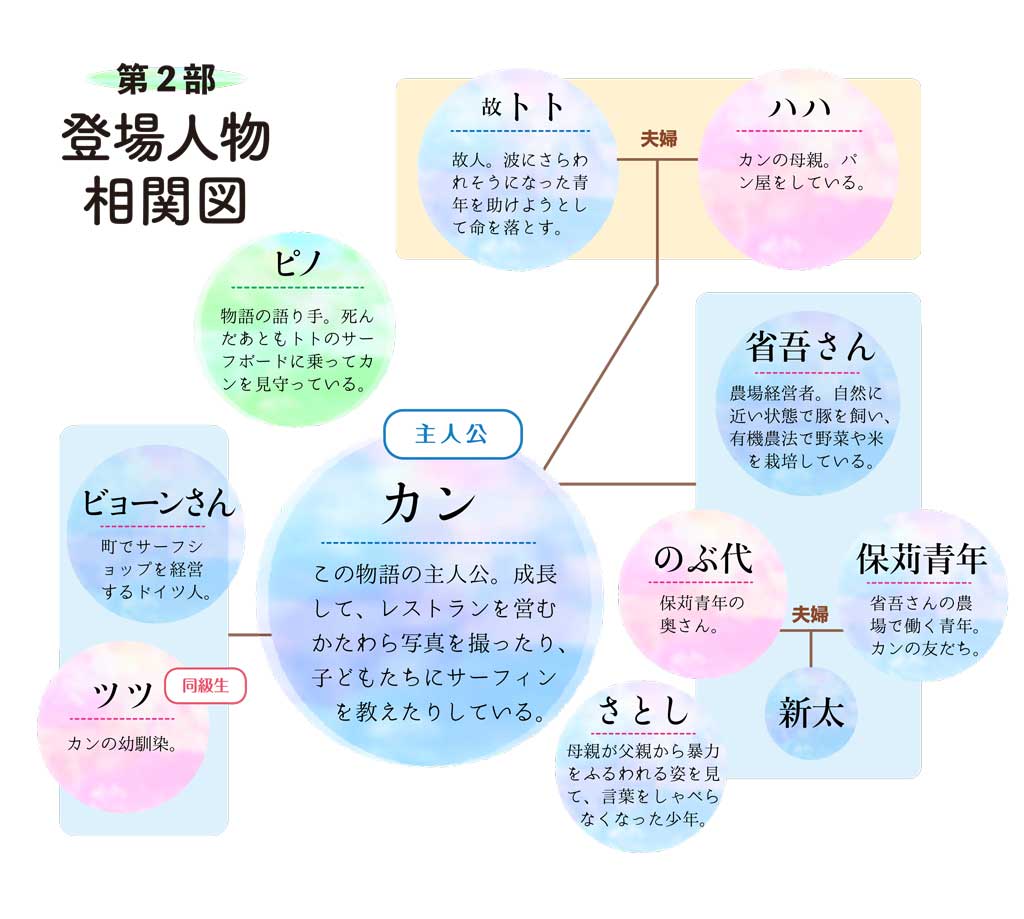

男は名前を保苅という。海に落ちたカンを連れて、ずぶ濡れの姿でトトとハハの前に現れた青年である。あれから十年が経ち、彼もまた立派な大人になった。保苅青年を省吾さんのところに連れていったのはトトだった。青年は省吾さんの家に住み込んで、しばらくのあいだ農場で働くことになった。

最初は豚の世話と畑の管理が主な仕事だった。そのころから省吾さんのところの豚は評判が良く、おいしい食肉を売りたいというバイヤーが何人も付いていた。食肉処理場でブロック状の精肉にしたものを、宅配便で送るのは保苅青年の仕事になった。

もう一つ、農場の売り物は有機農法で育てているブロッコリーである。これを粉にして青汁とかいう健康食品としてオンラインショップで販売する。けっこう需要があり、貴重な収入源になっているらしい。そのほかに自給用の野菜を少し作っていたが、いずれもイノシシの被害に遭わないように網で囲いをする必要がある。こうした作業も保苅青年に任された。

「本当は水田をやりたいんだ」。いつか省吾さんはトトに話したことがある。「もともと水田だったところだからな。一人で米作りは無理だから畑や休耕地にしているが、こいつがもう少し仕事をおぼえたら、考えてみようかね」

若い働き手を得て、水田は省吾さんの望みどおりわずかながらも復活した。畑も少しずつ広げて、ブロッコリーのほかにもいろんな野菜を育てるようになった。これらの仕事は保苅青年がほとんど一人でこなしている。おかげで省吾さんは豚の飼育頭数を増やすことができた。農場の運営は軌道に乗り、三年ほど前には保苅青年のところにお嫁さんがやって来た。

名前をのぶ代さんという。大学で児童心理学というものを学んだそうで、いまは農場の仕事を手伝いながら、「えほんの郷」を作ろうと準備を進めている。「子どもの時間を失った子どもたちに、ここで人間らしい心を育んでもらうの」というのが彼女の計画だ。

やがて二人のあいだに男の子が生まれ、新太と名付けられた。彼がなぜかカンに懐いて、やって来るのを心待ちにしている。カンは自分の店で使う野菜を仕入れるために、ほとんど毎日のように農場へ足を運ぶ。

農場を訪れた者を、まず出迎えるのは茶色の雑種犬だ。わたしがトトと一緒に訪れたときには態度の悪い若造だったが、いまでは十年分きっちり歳をとって、そろそろ老犬の域に足を踏み入れようとしている。達者そうなのはなによりだ。

つづいて新太がおぼつかない足取りで走り寄ってくる。そして勢いよくカンの胸に飛び込む。両腕で高々と持ち上げると、子どもはからからと声をたてて笑う。その情景がわたしはたまらなく好きなのだ。