第20話

悲しみを糧として

2022年07月27日号

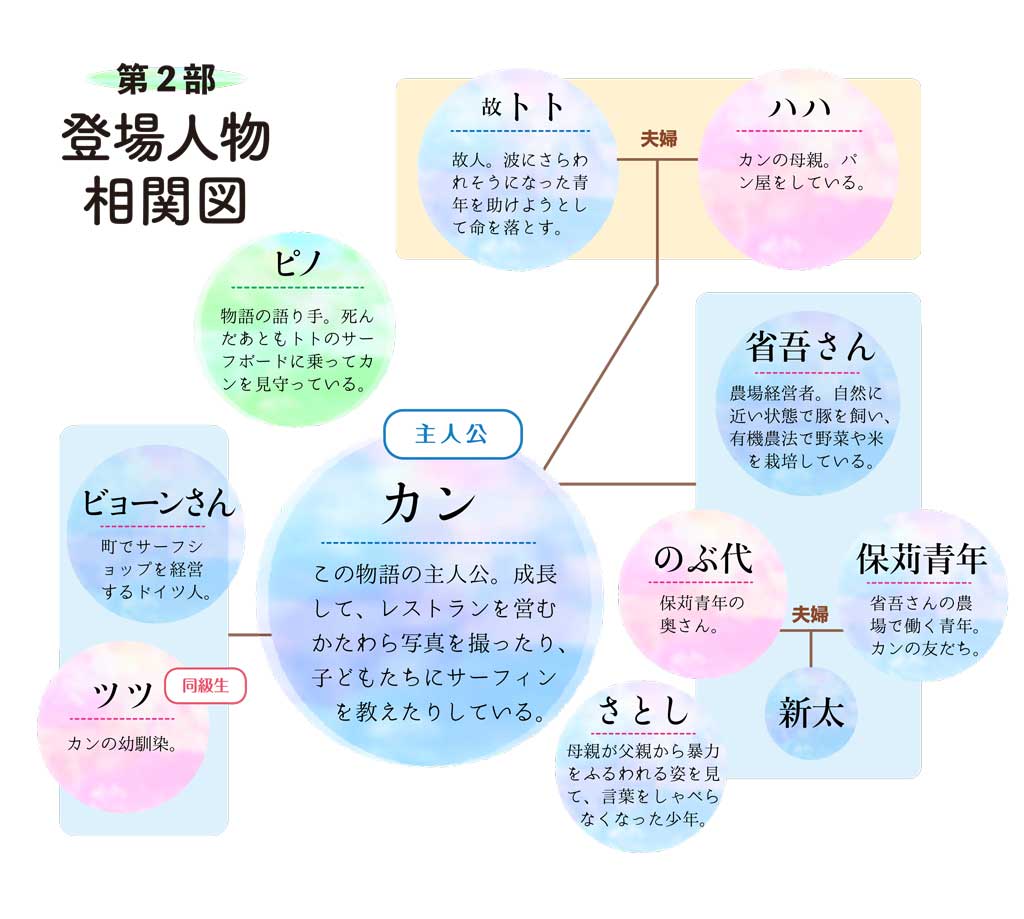

ソーシャルワーカーの資格をもつビョーンさんの妹は、ドイツで夫や恋人からの暴力に苦しむ女性たちの支援をしている。ビョーンさんもいくらか事情に通じているようなので、何か助言を得られるかもしれない。

カンと母親がビョーンさんのところへ行っているあいだ、店に残ったさとしに、ハハはパンの焼き方を教えることにした。

「パン生地をこねることをミキシングっていうの。カンによると音楽の録音などでも使う言葉らしいんだけど。ふっくらしたパンをつくるためには水分を多くして高速でミキシングする。しっかりした嚙みごたえのあるパンをつくりたいときは、硬い生地を低速でミキシングする。面白いでしょう?」

さとしは興味深そうに聞いている。実際にさせてみると、なかなか上手に小麦粉をこねはじめた。将来は有能なパン屋になるかもしれない。

「人でも動物でも、生きることの基本は食べることよね。でも悲しいことやつらいことがあると、何を食べてもおいしくない。食欲もなくなる。そういうときは誰かにおいしいものを作ってあげるの。自分が食べられないときは、他の人に食べてもらう。それが生きる力になる」

トトが亡くなって、ツツが店にやって来たときのことを思い出した。あのときもハハは同じようなことを言っていた。

「わたしの夫は、カンがさとし君ぐらいのときに亡くなったの。海の事故だった」

さとしは、ちょっと驚いたような顔をした。

「亡くなってしばらくは、主人が帰ってきた夢をよく見たわ。いま帰ったよって。たしかにあの人の声を聞いているの」

パン生地を丸めていた手を休めて、ハハはぼんやりと窓の外を見た。

「目が覚めたときの気分は最悪で、大切な人がいないという事実に打ちのめされた。きっと人間は一人では生きられない動物だから、大きな悲しみや苦しみを抱え込むのね」

彼女は言葉をおいて、さとしに微笑みかけた。

「いまでも聞こえるのよ。主人の声。ただいまって。わたしもおかえりって返事をするの」

この深い傷を背負って生きてきた女性は、いまさとしにパンの焼き方を教えている。さとしの母親も、さとし自身も、やはり深い傷を負っている。いつか彼らもきっと、誰かにパンの焼き方を教えることができるようになるだろう。悲しみを糧としてパンが生まれ、そのパンが別の悲しみを癒やしていく。