第36話

吹き渡るアフリカの風

2021年10月13日号

トトの死とともに、夏休みはあっけなく終わってしまった。町を歩きまわったり、パンを焼いたりしているうちに新学期になった。

九月の終わりには、ホテルでの仕事を終えてツツたちは町を離れることになっている。その前にフウちゃんが小学校の体育館で太鼓のリサイタルを開くことになった。

最初に教頭先生がアフリカの話をした。アフリカは世界で二番目に広い大陸で、五十以上の国に約十三億の人が暮らしている。フウちゃんが生まれた国は、アフリカのほぼ中央に位置する。面積は日本の六倍で、人口は約半分である。

先生の話が終わると、ステージの中央に楽器が運び込まれた。高い音と低い音が一本ずつ、二本が一組になった太鼓だ。舞台脇から本日の主役が笑顔で手を振りながら現れた。

はじめて太鼓に触ったのは二歳か三歳のときでした、とフウちゃんは言った。最初はおもちゃとして遊んでいた。大人になってからは仕事になった。嫌なことがあったり、悲しいことがあったりしたときは太鼓を叩く。叩きつづけるうちに、嫌なことも悲しいこともどこかへ飛んでいってしまう。

簡単なリズムを幾つか叩いてみせた。どれもアフリカの代表的なリズムらしい。太鼓を叩くときには腕の力は使わない。手首だけを使う。手の自然な重みを上手に生かす。腕の力を使うと手を痛める原因になる。音は指先から出ていく。そういう感覚で叩く。

フウちゃんの叩く太鼓はテンポが少しずつ速くなり、リズムも複雑になっていった。一つの音のなかに、たくさんの音色が聴き分けられた。子どもたちは息をするのも忘れたかのように、ステージの上で起こっていることに見入っている。フウちゃんの指先が光っている。太鼓の皮を叩くたびに、細い光の線が飛び散る。それは放射線状に広がって体育館の壁や屋根を突き抜けた。

突然、子どもたちの頭の上を風が吹き抜けた。怒りや憎しみを乗り越えて吹くアフリカの風だ。悲しみを吹き飛ばし、風は宇宙の果てへと吹き渡る。

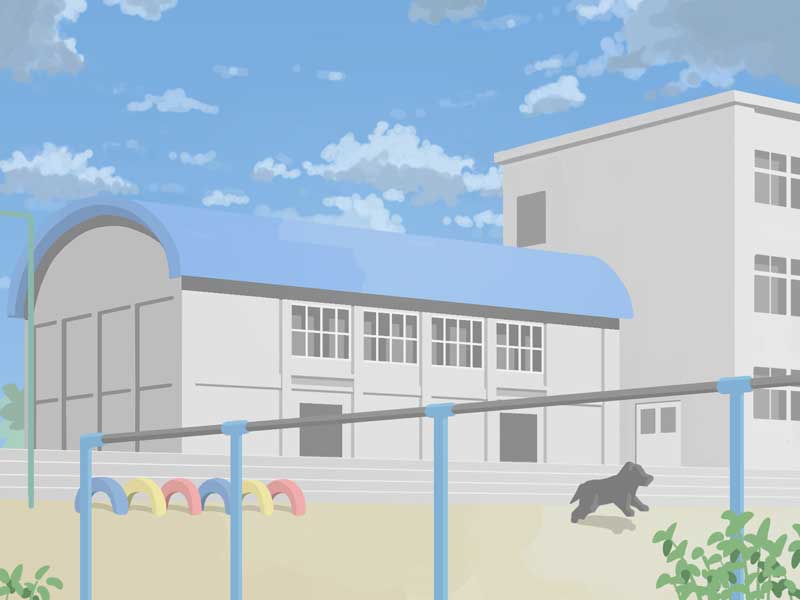

無性に走りたくなった。命が湧きたっているのを感じた。なぜならわたしは犬で、犬は自由だからだ。運動場を疾走し、あっという間に正門を抜けて海へつづく道を走った。

街路樹が波打っている。足の下で地面が跳ねまわっている。トトが言っていたように、命は波なのかもしれない。犬の命も、人間の命も、生きている人の命も、死んでしまった人の命も、同じ波の上を運ばれていく。尽きることのない波が、宇宙の果てまでつづいている。